ファイルとフォールダ(3)

自分専用のフォールダを作る

フォールダは何処にでも自由に作ることができます。早速作ってみましょう。Dドライブに自分専用のフォールダを作ることにします。

【XP】

- 「マイコンピュータ」をクリックして開き、

- 次にDドライブをクリックして開く(Dドライブが無いときはCドライブ)。

- Dドライブを開いた画面の任意の場所で、マウスを右クリック

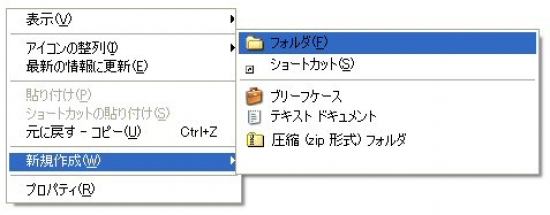

- メニューが出てくるので、その中の「新規作成」という項目(下図参照)の上にマウスを持っていくと更にメニューが出て、そこに「フォルダ」という項目がある、そこをクリックすると、Dドライブの中にフォールダが生成されます。

このフォールダには「新しいフォールダ」と名前がついています。これを Yamada-folder とか Hanako-folder とか専用の名前に変えて下さい。フォールダ・アイコンの上で右クリックするとメニューがでてそこに「名前の変更」という項目があります。そこをクリックすると、「新しいフォールダ」という名前の色が反転します。その状態で新しい名前をキーインします。フォールダやファイルの名前を変更することは、これから随時必要になりますから、ここで十分慣れて下さい。

【Vista】 【Windows7】 「コンピュータ」をクリックして開き、後は XP と同じ。

専用フォールダの利点

以上はDドライブの直下に作った例ですが、フォールダは同じ要領で何処にでも作ることが出来ます。Cドライブでも、あるいはドライブの下のフォールダの中にでも作ることができます。名前も自由に付けることができます。

さてこの講座では、今後作成するファイルはすべて、ここで作ったこの専用フォールダに収納するように指導しています。既存の「マイフォールダ」や「フォールダ」ではなく「専用フォールダ」を使うのは、いくつか理由があります。

- 簡単にアクセスできる

よく使う収納場所には「マイコンピュータ」や「コンピュータ」から順次たどって直接アクセスすることもありますから、分かりやすいところにあった方が便利です。「マイフォールダ」や「フォールダ」が階層の深いところにあるのに対し、専用フォールダはDドライブやCドライブの直下に作るので、簡単にアクセスできます。

- 場所を意識する

ファイルを保存するとき、パソコンの方で「マイフォールダ」や「フォールダ」を勝手に指定してくることが多いのですが、それに慣れてしまうと場所の意識が薄れてきます。いつも「マイフォールダ」や「フォールダ」とは限らないので、思いもよらぬところに保存されてしまうことがあります。常に専用フォールダを使うことで、場所を意識する癖を付けてください。

- OSが収納されるドライブを避ける

「マイフォールダ」や「フォールダ」がCドライブの中にあるのに対し、専用フォールダはDドライブにあります(Dドライブ下に作った場合)。CドライブにはOSと呼ばれる基本ソフトが収納されており、パソコンに不具合が生じてOSをインストールしなおすというようなことが起こります。その際Cドライブのデータは一旦全部消去されてしまいます。その場合でもDドライブのデータは残すことができます(念の為バックアップは取っておいたほうがより安全ですが)。

専用フォールダの使い方

- 何でも放り込む

専用フォールダの使い方として、どんなファイルでも(自分で作成したもの、メールからダウンロードしたもの、インターネットからダウンロードしたもの、等)ここに収納するという癖をつけることです。パソコンも2年3年と使い続けると、ファイルの数が多くなってきます。この中から何かを探したいとき、とにかく専用フォ-ルダの中を探せば必ずある、という絶対的な安心感があると気が楽です。

- フォールダの階層を避ける

もう一つ大切なことは、専用フォールダの下にまたフォールダを作らないことです。家庭の収納箪笥だったら、この引き出しは夏物、あの引き出しは子供用とか分類しますが、パソコンの専用フォールダではそういうことをするとかえって煩雑になります。専用フォールダの中にファイルが雑多に入っているようでも、仕分け方を色々変えて並べかえることができます(「フォールダの中身を検索する」で説明します)。なまじっかフォールダがあるとその中身は空けてみないと分からないので、かえって困ることになります。専用フォールダの下にまたフォールダを作るのは、その中身がはっきりしている場合(例えばセットもの)に限るべきです。

なお新規にパソコンを購入される時は、多少経費がかかるかもしれませんが、Dドライブを設定してもらうことをおすすめします。

|